2025年11月22日,大连理工大学MBA2510班的同学们怀揣着对实业精神的敬畏与对管理实践的求索,走进了位于王阳明故里余姚的宁波佳音机电科技股份有限公司(以下简称“佳音科技”)。本次企业行以“知行合一”为主题,旨在通过深度参访与对话,探寻一家隐形冠军企业如何凭借极致的专业能力与战略性的专注布局,在细分市场中实现“聚变”式增长,并以“专一破局”的匠心,从传统制造向智能家居核心零部件创新者成功转型。

企业初瞰——国家级“小巨人”的底蕴与抱负

在正式开启参观前,我们首先对佳音科技建立了整体认知。公司成立于2001年,是一家专注于智能家电核心零部件研发与生产的国家级高新技术企业。 公司业务涵盖流体控制的执行、控制、传感等关键领域,荣获了国家级专精特新“小巨人”、“单项冠军”等多项重量级荣誉。其产品广泛应用于智能家电领域,提供从设计到制造的“一站式”解决方案。目前,公司拥有23个事业部,1200多名员工,年产值近8亿元,并与近800家国内外知名品牌建立了稳固的合作关系。这一系列的数据勾勒出一家深耕主业、实力雄厚的制造业标杆形象,为我们接下来更好的实地探访奠定了清晰的认知基础。

从展厅到车间——见证“专业专注”的实践足迹

在佳音科技的参访从展厅正式启程。与鲁总并肩创业、一路见证公司发展的翁总,作为本次讲解的引路人,以朴实而饱含深情的讲述,为我们铺开了佳音二十余年的发展画卷。作为公司的创始成员之一,他对每一款产品、每一次技术突破都如数家珍。从他娓娓道来的创业点滴中,那些陈列在展厅中的电磁泵、电磁阀、传感器,不再只是冰冷的零部件,而成为承载着一代佳音人奋斗与智慧的鲜活见证。

在翁总的引导下,一条清晰的技术演进路径逐渐显现:从早期攻克水泵长期放置后不上水的行业难题,到为降低产品噪音历时三个月突破技术瓶颈。展厅中陈列的50多种材料试验样本与263项专利证书,无声地诉说着佳音对“专业”二字的执着。“做一件事,就要把它做到极致”,这句翁总反复提及的朴素信念,恰是佳音精神的最佳注脚。

带着对佳音技术历程的初步认知,我们随后来到生产厂区。高度自动化的生产线正有条不紊地运转,机械臂精准操作,无人搬运车穿梭其间,寥寥数位技术人员通过数字化系统进行全流程监控。从原材料到精密零件的全过程在眼前真实呈现,每一个环节都展现出佳音对品质的精准把控。园区负责人介绍,这座投资数亿元的产业园满产后,每年将有超过2000万套核心零部件从这里产出,嵌入全球智能家居的脉络。这场从“听故事”到“见实景”的沉浸式体验,不仅让我们对“匠心制造”有了更具象的理解,更让我们深刻感受到“小零件”背后所承载的“大能量”与“大产业”。

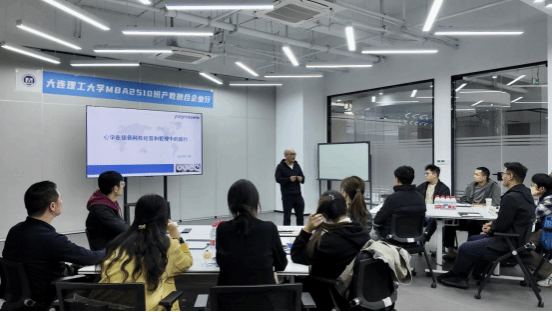

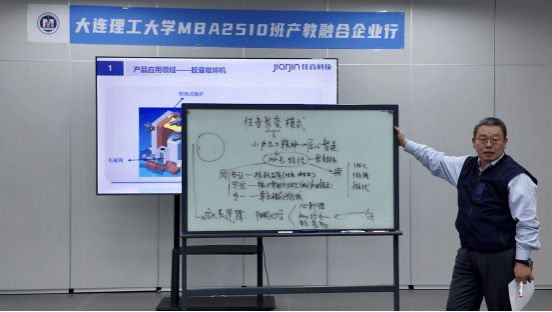

讲座与恳谈——聆听“专注”驱动的破局之路

参观结束后,大连理工大学校友佳音科技董事长鲁定尧先生与师生们展开了坦诚而深入的讲座分享。他分享的故事,正是佳音“专注”战略最生动的注脚。

他回顾了企业从0到1亿,历时15年的漫长积累期。“企业要壮大怎么办?多发展产品。但发展产品时,我就意识到自己的精力不够用。”正是这种瓶颈,促使他在2016年启动了事业部制改革,将每条产品线转变为独立的事业部,“专注”于各自的细分战场。他坚信,“让最接近市场前线的人做决策”,是企业应对市场变化的必由之路。

然而,改革之路并非坦途。鲁董毫不避讳地谈及初期的挫折:合伙人的信任危机、部分经理人“金钱至上”导致的品质滑坡、甚至2019年5个事业部总经理“造反”离职。这些真实的案例,让在座的MBA学员深刻体会到,任何组织变革都伴随着阵痛与风险。

如何破局?鲁董的答案是构建“利他”的平台生态。通过赋予事业部“百万级自主预算、技术路线决策权、10%利润分红”三项特权,并构建透明的财务体系,他成功地将组织模式从“要他干”转变为“他要干”。他的愿景是“孵化100个事业部”,搭建一个生态平台,将自己的成功经验复刻给有志青年,帮助他们轻松实现创业梦想。这种“专注”于平台赋能、利他而行的战略,让佳音在经历了改革的阵痛后,如同细胞分裂般,不断自我更新,实现了从“隐形冠军”到“平台型创新者”的华丽转身。

赋能点评——理论照亮实践的星辰大海

座谈环节意犹未尽,随行的王国红教授对本次参访进行了高屋建瓴的“赋能点评”。王教授首先将佳音的实践提炼为“专业专注的聚变模式”。

他阐释道,佳音的每一个事业部,都像一个“较轻的原子核”,在“专业”即对品质的极致追求和透明赋能的组织机制中——发生剧烈的“碰撞”与“聚合”,最终释放出巨大的能量,形成“聚变”态势。例如咖啡机电磁泵事业部一年半内销售额从500万到4500万的飞跃,正是这一“聚变效应”的完美例证。

王教授进一步指出,佳音的成功在于其战略上的“专一破局”。它没有盲目追逐风口,而是始终专注在核心零部件这个“单点”上,通过事业部制将大企业细分更为精锐“创业团队”,赋予其灵活性和创业精神,从而实现以点带面的突破。这种“专一”,非但不是单一局限,反而是不断穿透市场壁垒最锐利的“引领者”。

最后,王教授将佳音的“利他”文化与公司“中西结合,以道驭术”的管理理念,以及王阳明的“知行合一”哲学相联系,称赞其不仅打造了一个商业成功的平台,更构建了一个成就他人、培养企业家的社会价值网络。“从姚江畔到全球梦,佳音正在进行的,是一场始于组织变革,最终指向中国制造温度与深度的伟大实践。”王教授的点评,将鲜活的实践案例上升至管理理论与商业哲学的高度,为同学们带来了深刻的启发。

青春共振——与佳音新生代共话未来

座谈环节结束后,现场氛围转为轻松而热烈的深度交流。佳音科技年轻的经营管理团队悉数到场,与同学们展开了一场跨越代际的思维碰撞。

这家平均年龄仅35岁的企业,处处洋溢着蓬勃的朝气与创新的活力。其中,一位00后事业部总经理的分享尤为引人注目。他自信从容地介绍着自己负责的智能传感模块业务,言语间既有对技术路径的清晰规划,也有对市场趋势的独到判断。当被问及如何管理一支年龄结构多元的团队时,他坦言:“在佳音,年龄从来不是界限,专业能力和责任担当才是最重要的通行证。”他的成长轨迹,正是佳音“赋能型”组织模式最生动的体现——在这里,每一位有才华的年轻人都有机会在实战中快速成长,独当一面。

除了这位年轻的总经理,其他“90后”、“95后”部门负责人和项目主管也各具特色。他们中有深耕技术研发的“极客型”人才,有精通市场运营的“复合型”管理者,还有具备国际视野的海归精英。尽管背景各异,但他们身上都散发着共同的特质:对技术的热爱、对事业的投入,以及对于在佳音平台上实现自我价值的强烈认同。

一位负责智能泵阀产品的90后总监分享道:“公司给了我们足够的试错空间和决策权,这让创新不再是口号,而是每天工作的常态。”他的话语中透露出佳音平台化机制所激发出的主人翁意识和创业精神。

这场与佳音新生代的面对面交流,虽然短暂却火花四射。它让MBA学员们看到,一家传统制造企业的内核可以如此年轻,一个平均年龄35岁的团队可以爆发出如此惊人的能量。佳音不仅在产品技术上构建了护城河,更通过“利他共赢”的平台文化和扁平化的管理体系,构建了一套能够持续吸引、培养和赋能年轻人才的机制。这次交流,为当天的参访画上了一个充满活力与希望的句号,也让大家对中国制造业的未来有了更丰富的想象。

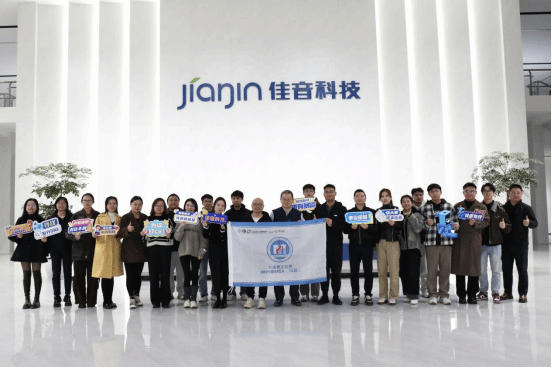

合影留念——定格思考与未来的交汇

活动的最后,全体师生与鲁定尧董事长在佳音科技的展厅前合影留念。窗外虽是略带寒意的初冬,但室内思想碰撞的热度却持续升腾。镜头定格下的,不仅是一张张充满收获的笑脸,更是一次课堂理论与企业实践的深度融合,是高校学子与中国制造业标杆企业的思想碰撞。

此次佳音之行,让大连理工大学MBA2510班的同学们真切地触摸到了“专业专注专一”的力量。他们看到,在快速变化的商业社会中,真正的破局之道,或许就在于回归本质:以专业打造不可替代的产品力,以专注聚焦持续增长的核心区,并以利他的胸怀构建生生不息的组织生态。佳音科技,这家秉持“让生活更智能”使命、正从“专一破局”走向“聚变未来”的企业,其探索与思考,必将为每一位未来的商业管理者,注入前行的智慧与力量。