为积极响应国家新质生产力发展需要,促进科创赋能商科人才培养,以科技创新推动产业创新,大连理工大学MBA重磅推出《新质生产力前沿专题》课程。课程特邀我校工科领域院士、知名专家学者,围绕各学科前沿创新成果与行业进展应用展开讲授,内容涵盖人工智能、精细化工、生物工程、新能源、新材料等多个产业方向。课程创新采用“专家授课+重点实验室参访”的沉浸式教学模式,帮助学生深度理解技术驱动下的产业变革逻辑,激发创新灵感,把握发展机遇。精细

精细化工创新发展,引领化工行业高质量转型

10月25日,精细化工全国重点实验室副主任、大连理工大学化工学院高岩教授以《赋能精细化工创新发展,引领化工行业高质量转型》为题开展专题讲座。高教授从我国精细化工产业的发展历程、现状、趋势及行业存在的问题等多个维度展开讲授,系统梳理了产业从起步到迭代升级的演进脉络,详细解析了当前的技术创新和市场布局现状,展望了绿色化、智能化的未来发展趋势,同时指出行业在高端技术突破、产业链协同等方面尚存在发展空间。讲座为同学们搭建了化工产业如何在新质生产力背景下融合发展的认知桥梁,为把握化工行业高质量转型新机遇提供了实践指导。

探索人工智能与医工交叉新路径

10月26日上午,课程特邀大连理工大学医学部党委书记、常务副部长覃开蓉教授以《人工智能赋能医工交叉,打造新质生产力》为题开展专题讲座。覃教授深入阐释了AI技术在医疗工程领域的创新应用与发展前景。从宏观的产业分析(健康产业),到核心的智能技术(AI、生物医学),最后落实到具体的融合应用(AI+医工交叉),课程为MBA学生构建了一个从技术到商业的完整认知链条,培养了学生理解并驾驭科技驱动型产业变革的能力。

随后,师生共同走进医学部实验室实地参观。通过近距离观察先进科研设备和技术成果,同学们直观感受到智能科技驱动下医工融合的实践路径以及“人工智能”作为新质生产力的核心引擎在推动医学技术创新与产业升级中的关键作用,为同学们构建了从技术前沿到产业应用的系统认知。

聚焦低空经济新赛道,探路战略布局新篇章

10月26日下午,机械工程学院段富海教授以《低空经济:新质生产力崛起与战略布局新篇章》为题带来专题讲座。段教授系统剖析了低空经济作为新质生产力重要组成部分的战略意义与发展路径,勾勒出其作为经济增长新引擎的广阔前景。

讲座结束后,师生共同走进高性能精密制造全国重点实验室实地参访。通过近距离观摩高端制造设备与创新科研成果,同学们了解到实验室在复合材料构件精密制造、复杂曲面零件精密加工、超高精度零件加工、高性能装备集成制造等方面取得的多项原创突破,相关关键技术已广泛应用于国家重点工程领域,获得了新质生产力在战略性新兴领域实践应用的深刻启示。

解码植入医疗器械产业全链条创新逻辑

11月1日上午,聚焦生物工程领域,课程特邀生物工程学院王华楠教授作《植入医疗器械产业概述与实践分享》。王教授以再生医学基础概念为切入点,串联梳理生物医用材料的技术迭代脉络,结合相关耗材等细分领域的产业格局分析,系统拆解了植入医疗器械行业的发展趋势、核心技术痛点与临床应用前景,并以人工晶体的创新转化为例,为学生打通了从学术理论到产业实践的认知链路。

分享结束后,师生实地参访智能生物制造教育部重点实验室,直观感知科研平台在“技术孵化——产业赋能”中的支撑作用,沉浸式体验生物制造领域的全链条创新生态。

从结构到实践:解锁新能源技术发展与低碳转型新机遇

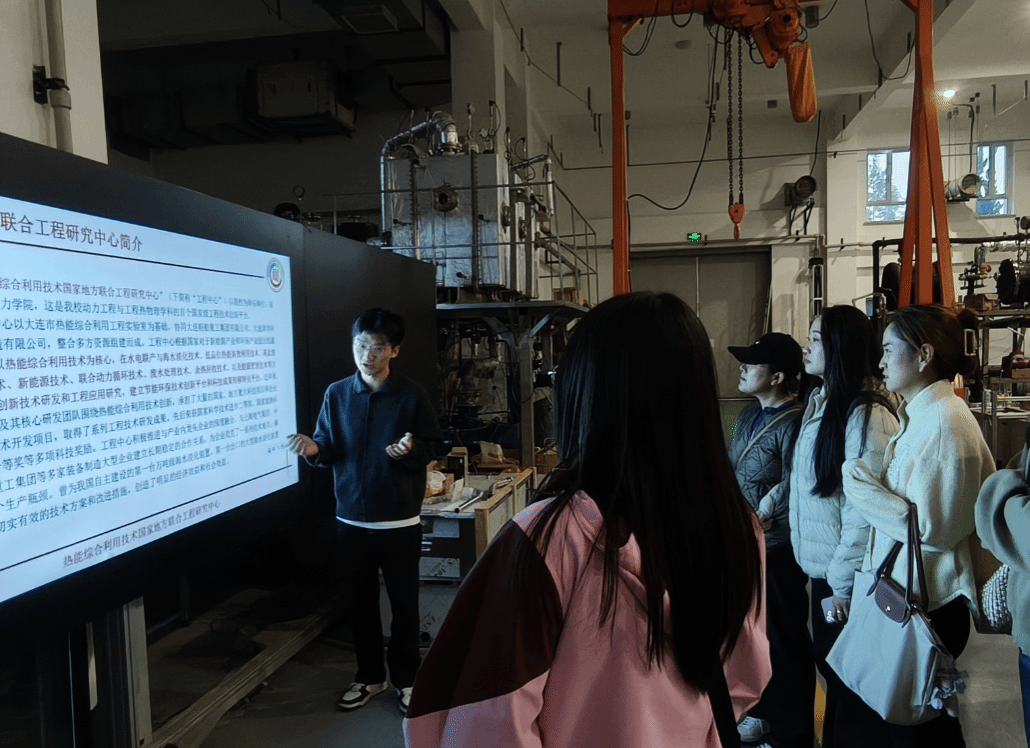

11月1日下午,课程走进能源与动力学院,尹洪超教授以《新能源技术的发展趋势与关键问题》为题带领同学们展开深度研讨。尹教授围绕“能源与新能源概论”“我国能源结构与转型挑战”等板块,先从形态、属性等维度厘清能源分类逻辑,结合数据直观呈现我国高碳能源结构的现实特征;再以钻木取火、工业革命等文明节点为锚点,阐释能源变革对人类发展的底层驱动价值;最终落脚于“东数西算”工程、算力与电力协同等前沿实践,具象化解析了新质生产力背景下,能源低碳转型的技术路径与产业机遇。

材料前沿赋能产业,创新驱动发展新局

11月2日上午,课程特邀材料科学与工程学院陈国清教授带来《材料学科现状与前沿》专题讲座。他以清晰的脉络串联材料学科的发展历程与前沿趋势,从“材料是什么”这一核心问题切入,循着人类文明演进的轨迹,依次解读青铜器的历史价值、金属材料作为现代工业文明基石的核心作用,深入阐释铸铁、钢铁、陶瓷等传统材料的发展和应用逻辑。在此基础上,他聚焦现代材料创新成果,详细解析复合材料、航空航天材料、生物医用材料、电子信息材料等前沿领域的技术突破与应用场景,展现材料学科对高端制造、生命健康等产业的支撑作用。

讲座结束后,师生参访了材料科学与工程学院展厅,沉浸式体验新材料从实验室走向产业化的完整路径。

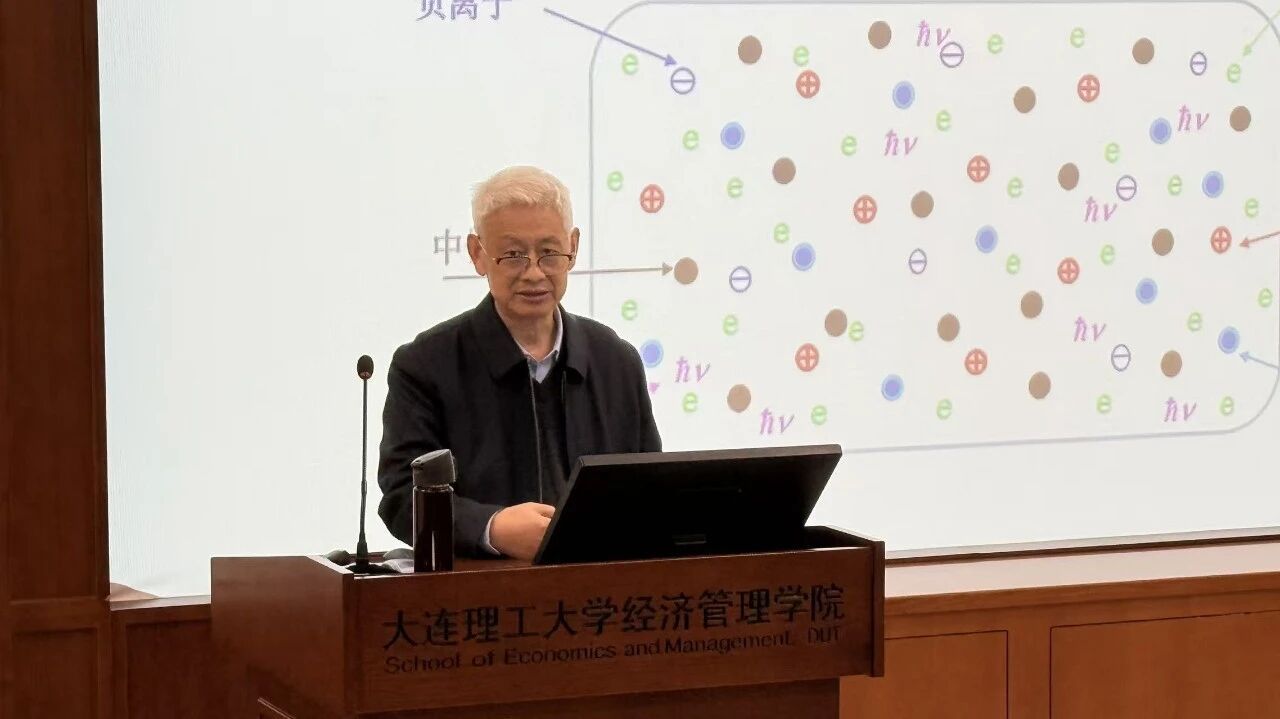

等离子体+ 半导体芯片制造工艺:解锁高端制造新路径

11月2日下午,物理学院王友年教授带来《等离子体与半导体芯片制造工艺》专题讲座,并亲自带领学生走进物理学院实验室实地参观,开启了同学们对半导体技术认知的新窗口A。

讲座中,王教授从等离子体的基本概念入手,系统地梳理了其技术发展历程,重点阐释了等离子体在半导体芯片制造工艺中的关键作用。他通过生动的图文和案例,详细解析了等离子体在芯片刻蚀、沉积等核心工序中的应用原理,为学生们揭开了半导体制造技术的神秘面纱。讲座结束后,王教授带领学生们走进物理学院实验室,近距离观察等离子体相关的实验设备,直观感受技术从理论到应用的转化过程。此次活动将前沿技术理论与实践场景深度融合,帮助学生建立起对半导体技术的全面认知,为把握芯片领域的产业机遇提供了专业支撑。

《新质生产力前沿专题》课程 作为大连理工大学MBA全面贯彻实施“新质生产力管理人才培养计划(SMART战略)”的特色培养环节之一,依托学校雄厚的工科基础,通过强化学科交叉融合,成功构建起“前沿科技突破——技术转化落地——产业价值释放”的贯通路径。课程不仅帮助学生在战略前沿领域实现了从技术认知到产业洞察的跨越,更深刻诠释了新质生产力“以科技创新驱动产业升级”的核心内涵,为培养能够引领未来商业变革的复合型精英人才奠定了坚实基础。

学生感想

2024级MBA(3班) 丁冬

有幸走进《新质生产力前沿专题》课堂,仿佛开启了一场穿越前沿科技与未来产业的探索之旅。从精细化工的精密合成,到人工智能赋能医疗的创新实践;从低空经济的战略布局,到新能源技术突破瓶颈——每一堂课都像一扇窗,让我们窥见正在重塑世界的新质生产力图景。

高岩教授对精细化工的深度剖析,覃开蓉教授对医工交叉的生动阐释,段富海教授对低空经济的战略展望……每一位老师的讲授都让我们感受到科技变革的澎湃动力。而走进实验室的参访环节,更让我们从理论走向实践,亲眼见证科研成果如何从实验室走向产业化。

作为MBA学子,这门课程给了我们一个独特的视角——既要读懂技术语言,又要把握产业脉搏。它让我深刻认识到,新时代的管理者不仅要精通商业逻辑,更要具备科技素养和跨界思维,才能在扑面而来的产业变革中抓住机遇。

感谢学校精心打造的这门特殊课程,将我们的商科思维与科技创新深度链接。课程不仅点燃了我们关注技术变革的热情,更让我们看到实验室成果向现实生产力转化的巨大空间。通过教授讲解和实地考察,跨学科合作成为可能!

2024级MBA(4班) 尹策

在参与《新质生产力前沿专题》课程后,我深刻体会到创新驱动对产业升级的核心引领作用。课程通过医疗器械耗材产业的系统解析,展现了从高值器械到低值耗材的全产业链闭环管理,凸显了技术密集型产业对精准医疗的支撑价值。在参访生物工程学院时,智能农业项目通过物联网实现作物精准管理,让我直观感受到新质生产力不仅是工具革新,更是生产关系与产业生态的全面升级。

在新能源领域,课程深入分析了光伏、储能、氢能等关键技术路径。从钙钛矿电池效率突破到固态电池商业化进程,再到绿氢制备的成本挑战,让我认识到技术创新与产业落地的紧密关联。通过实验室参访,我亲眼看见了燃料电池测试平台和智能电网系统的运行,深刻理解了新能源技术从理论到工程应用的复杂性。

通过这次学习,我不仅掌握了新能源技术的前沿动态,更认识到新质生产力的发展离不开产学研深度融合。未来,我将以更开放的视角关注技术变革,努力将所学知识转化为解决实际问题的能力。

2024级MBA(6班) 李思璇

《新质生产力前沿专题》:打破学科边界

——MBA学生重新理解科技与管理的关系

在新质生产力成为国家战略的背景下,管理者正步入科技深度驱动的时代。本学期课程通过跨学科讲座与前沿科研参访,为MBA学生提供了理解未来产业变革的新视角。相较于传统MBA课程侧重商业洞察与管理能力的培养,新形势要求管理者必须直面技术驱动行业重构、实验室到产业化距离缩短、商业模式创新日益依赖技术突破的复杂局面。

本课程通过医学、生物、能源、材料、物理等多领域的前沿内容,为我们打开了一扇跳出管理学框架、重新认识科技力量的窗口。通过聆听各领域顶尖专家的分享,我们深入了解了从基础科研突破到技术工程化、产业链重塑乃至商业模式迭代的全过程。这种沉浸式体验不仅拓宽了我们的视野,更让我们认识到现代管理者亟须培养跨界思维、技术理解力、科研协作能力,以及将技术转化为商业方案的综合素养。

这种跨学科学习模式正是对未来管理者能力结构最重要的补充。它让我们深刻意识到:技术创新并非远离管理的专属领域,而是推动管理与商业持续进化的源头动力,这种认知将帮助我们在科技驱动的时代把握先机。

2024级MBA(6班) 牟春鑫

于科创前沿,悟商业未来:新质生产力研学思考

作为MBA学员,我们始终关注“新质生产力”如何真正落地、重塑产业与创造机遇。本次课程带领我们走进实验室,触摸低空经济、医工交叉等硬科技前沿,完成了一次从技术到商业的深度认知跨越。

在低空经济讲座中,我们构建起“制造—运营—服务”的立体产业生态;医工交叉案例则揭示了人工智能重塑医疗业态的潜力与高壁垒背后的商业护城河。参观实验室时,高精度设备令人震撼,而我们也本能地思考市场定位与成本控制——这正是MBA人弥合科技与市场鸿沟的价值所在。

更令人触动的是教授们眼中闪烁的热忱与数十年如一日的坚持。这种纯粹的创新精神,正是商业世界中最珍贵的“长期主义”。

对我而言,这次研学实现了从观察经济现象的“旁观者”到能够理解并参与新质生产力发展的“参与者”的转变。这份独特的“科技洞察力”,将助力我在未来的企业运营或投资分析中,做出更接地气、更有远见的判断。