组别:第四大组

队名:十终如一团队

指导教师:刘艳萍

队员名单:徐锟(队长)、李晓亮、朱宝森、周圣霖、刘伟健、田甜、李安琪、黄畅、邓安琪、邵逸宸、符叶璇

2025年企业案例分析大赛冠军队长的真情告白

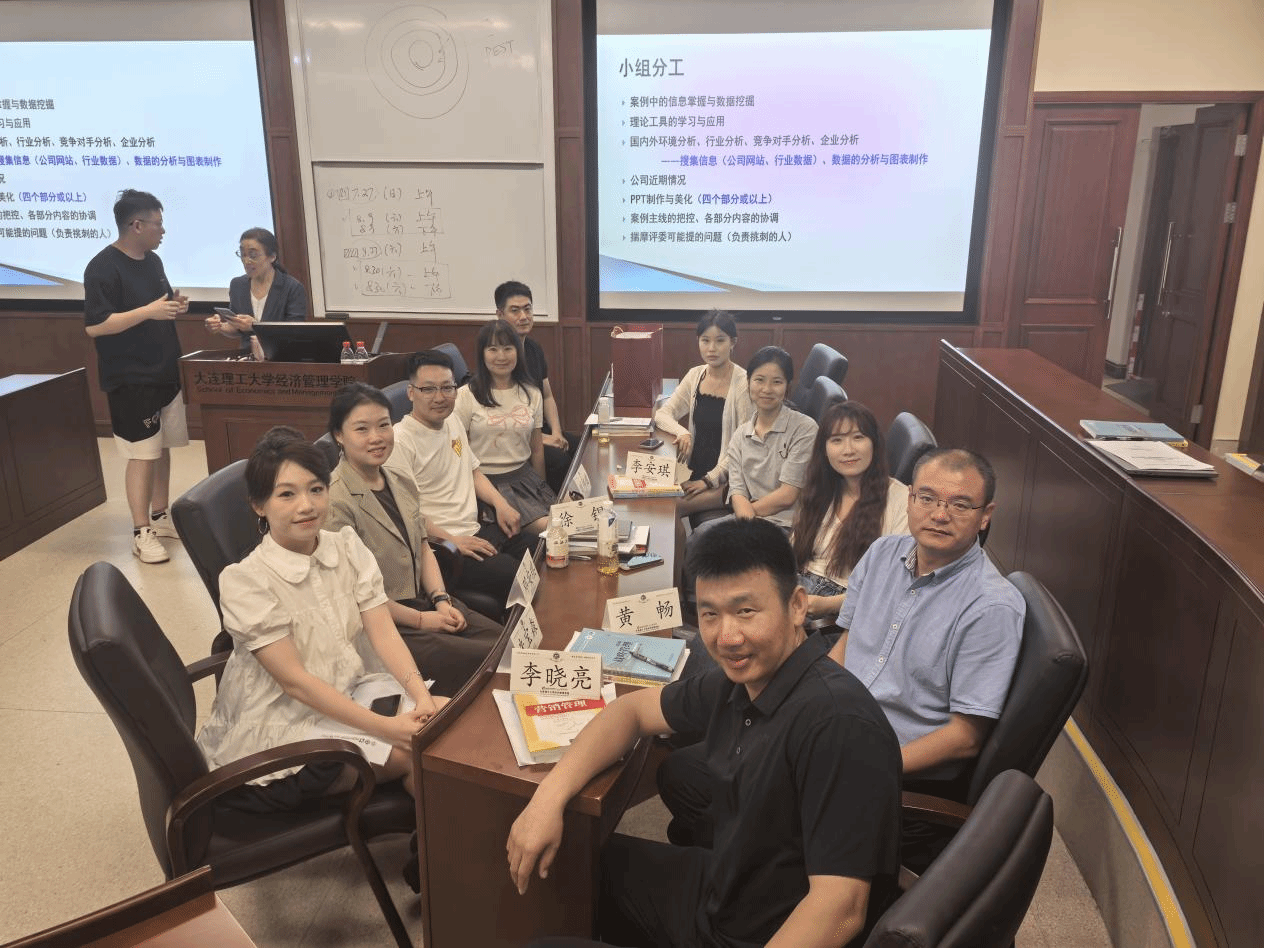

嗨~“十终如一”团队的朋友们,没想到,转眼间距离我们第一次见面,已经过去了那么久。依然清晰记得7月13日,第四大组全体同学第一次与刘老师见面的场景——我们被随机分到了一个小组,在几乎彼此陌生的情况下,大家全票推选我担任组长。

那一刻,我心中既有一些小骄傲和感动,也有一些对陌生的惶恐,更有对团队和比赛的责任感。后来大家主动问我团队的目标是什么,还记得我说“如果问我,那要么就不做,做就一定拼尽全力往最好做!”尽管大家当时一致认同,但是我心里其实很清楚,这种事情是需要团队里每一个人都全力付出且配合得当、相处融洽,更需要一些运气,是天时地利人和一点不能少才能做的到,所以当时的我并不对团队和结果抱有太大的期望。

7月13日之后,我们开启了高强度的工作模式。每个人都在工作和生活的双重重担下努力分出时间投入团队,我们在8月31日初赛之前,几乎所有人全员参与的情况下,累计开了七次线上会、五次线下会,累计43个小时的讨论,为团队初赛的成果奠定了扎实的基础。还记得初赛前,为了体现团队凝聚力,我们设计了团队logo、定制了团服、确定了比赛场地、准备各种线上参赛设备、设计腾讯会议统一的头像、反复模拟演练,比赛结束闭麦的那一瞬间,所有人无一例外的鼓掌欢呼,我们也顺利晋级到了总决赛。

晋级那一刻,我清楚地意识到:这是一支充满“战斗力”和“求胜欲”的团队。所以当刘老师问起团队下一阶段目标时,我没有一丝犹豫地回答:“拿第一!”。然而现实摆在眼前:因为工作和课程安排,团队在9月份基本没有空闲,这也就意味着,我们如果想要按照刘老师的建议,去做多次模拟,就一定会牺牲掉10月7日之前所剩无几的休息时间。

为保证团队的稳定性,我对全员在下一阶段的想法做了“尽调”,令我感动的是,几乎每一位工作安排紧张的队员都告诉我“如果有更好的人选,就把我替换掉,没关系!”,更让我感动的是,在各种因素下,全员没有任何怨言,且一直秉持着“有问题,一起扛!”的信念,保留了原团队,并增加了新鲜血液。没有任何人因为“利益”选择放弃团队里的任何人,后面,几乎所有人都克服了自己本身的时间难题,在加班、出差、异地往返等情况下,依旧没有耽误任何备赛进度,我想这也是我们能摘冠的最重要因素。

在刘老师的指导、建议和陪伴下,10月7日之前,我们线下完整演练了2个5小时案例、3场模拟答辩对抗。10月4日到10月7日比赛前,三天72小时,每个人累计睡眠不足14小时,累计迭代22版PPT,我们见过凌晨三点的大工,也一起度过了一个难忘的中秋节,拿到了晋级总决赛复赛的入场券。10月7日12:00拿到最后一个案例,看案例、查数据、做分析、定方向、做方案、呈现PPT、到最后的自述和答辩,一切看似那么从容,但没人知道,那天学院提供的午饭和晚饭我们基本没吃,也没人知道临近提交PPT前五分钟我们的焦灼和紧张,更不会有人知道我们为了最后一场比赛,在之前做出的种种努力。

从初赛到决赛,三场比赛,为了展现团队凝聚力,我们累计定了3套团服、购置了参赛用品、自备打印机......每个人都不计得失地朝着一个目标努力。10月7日早上,当我们团队穿着最后的黑色正装团服坐在A301的最后一排时,我抬头看到了每个人坚定而求胜的眼神——那一刻我就知道,我们已经赢了,这是来自团队内核的无限力量。

起初,大家都说我具有丰富的赛事经验,为团队带来很大助力。但我很清楚,在案例分析大赛的模式下,我一个人的经验是撑不起方案的呈现的,是每一个人的精诚配合和包括刘老师在内的所有人不求回报的拼命才能造就一个完整且可行的方案。就像我需要晓亮哥每次的大方向把控及场地和设备的保障,需要宝森哥对企业内核的分析和稳定的力量,需要圣霖哥对每一家企业财务的细致斟酌和精神价值,需要伟健哥对第三部分的思路梳理和自述时间的把控,需要田甜对第四部分方案的理解和精准呈现,需要李安琪对第二部分模型的学习和理解性的自述,需要黄畅对企业的分析和永远值得信任的planB,需要邓安琪对第一部分的熟练掌握和温柔且有力量的开场,需要符叶璇的模型库支持和奇思妙想,需要邵逸宸一直不放弃的远程支持和坚定选择,更需要刘老师对大方向的把控,以及对我们永远的支持、信任和敬业奉献的精神……有了所有人,我才变得有价值,这个团队,缺一不可。

一直听闻大连理工大学MBA以案例教学模式见长,也了解过很多高校的实践教学方法,但是一场新生案例分析大赛,让我真正感受到了大工MBA的教学魅力:一个又一个内涵丰富的案例、专业评委的点评指导、一场场精彩刺激的较量……感谢学院和老师们为大家提供的学习机会,成为一名DUTer,成为一名DUT经管人,我们深感荣幸。

再次回溯到7月13日的初次相见,刘老师说:“很多同学会因为新生案例赛变成一辈子的朋友。”我曾心怀向往,但并不敢抱有太大希望——毕竟缘分难得。但没想到,这段经历、这群朋友,真的会变成我研究生阶段的巨大财富。还记得10月7日晚上十一点多,从刘老师办公室出来时,邓安琪突然无措地问我“我们接下来,要干什么……”,那一刻我便知道,这份纯粹的情谊,值得用很久很久来珍藏。

文之穷尽,言之终结,

人生海海,相见难得,

所幸遇见,不负遇见。

——此致敬礼