8月2日,学院特邀美国伊利诺伊州立大学经济系张宏霖教授(Kevin H. Zhang)以“中美地缘政治博弈下的企业竞争力”为题开展专题讲座。张教授以工业革命后大国兴衰规律为切入点,系统阐释了国家规模与发展模式的互动关系,及其对中国崛起和中美博弈的影响。

大国崛起的双引擎:国家规模与发展模式

企业的竞争力源于创新,而企业的全球竞争力根本上依赖大国崛起。张教授在讲座开篇指出,工业革命以来,大国崛起须满足两个条件——庞大的国家规模与有效的发展模式。国家规模是崛起的潜力基础,由人口与国土面积共同决定。我国在此方面具有天然优势,不仅具备充足的劳动力,更拥有全球最大单一市场。发展模式则是转化机制,决定了能否将规模潜力转化为实际竞争力。张教授解释,有效发展模式的核心是处理市场与政府关系:亚当·斯密“看不见的手”侧重微观效率,凯恩斯“看得见的手”强调宏观调控,而中国创新形成的“有效市场+有为政府”模式,既发挥市场在资源配置中的作用,又通过政府引导实现战略目标。

国家规模:中国崛起的必要条件

国家规模是大国崛起的必要条件。规模优势体现在三方面:一是具备完整产业链。中国拥有全球最齐全的工业门类,为企业快速整合资源提供了条件,如云深处科技的X30机器人、宇树科技的B2-W机器狗,均依托长三角供应链实现了快速迭代。二是拥有市场规模效应。2024年,中国出口汽车达470万辆,超越日本,正是依托国内庞大消费市场培育出的产业竞争力。三是具有资源整合能力。面对挑战时,“大规模”意味着有更多资源可调配,如在技术攻关中,能集中力量突破芯片、人工智能等关键核心领域。

发展模式创新:中国崛起的充分条件

仅有规模不够,发展模式创新是将潜力变现的关键。张教授强调,中国模式的独特性在于市场与政府的动态平衡。

历史上,苏联计划经济短期高效但缺乏活力,西方自由市场易出现宏观失衡。中国则结合两者优势:通过“看不见的手”激发企业创新,如3A游戏《黑神话:悟空》、深度求索研发推理大模型DeepSeek-R1;以“看得见的手”长远布局,如政策扶持智能假肢、四足机器人等前沿领域,推动强脑科技、群核科技等企业快速成长。

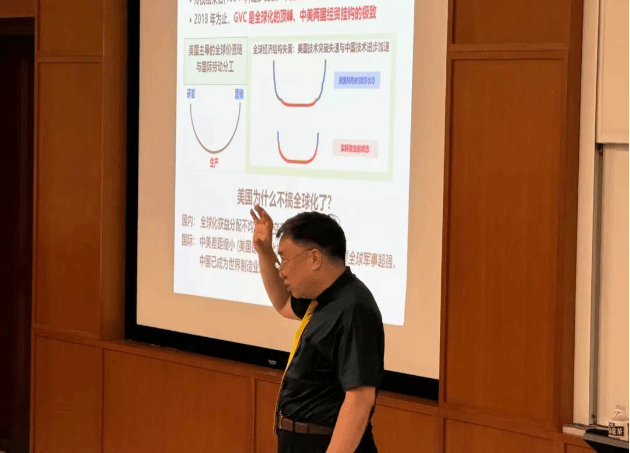

这种模式使中国在全球化中快速崛起。中国入世后迅速融入全球价值链,从“以市场换技术”到“完全自主创新”,在电车、电信、高铁等领域形成绝对优势,成为众多产业链的主导者。

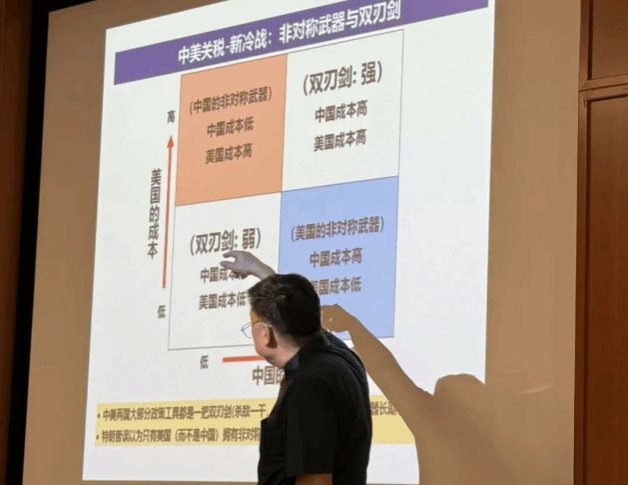

中美博弈:战略收敛的深层逻辑

讲座最后,张教授解析了中美地缘政治博弈的战略收敛现象。两国策略看似对立,实则都在强化规模与模式的协同。美国曾依赖自由市场,但近年转向强化政府作用,试图弥补产业空洞化;中国则持续完善市场经济,扩大市场活力。两国政策多为“双刃剑”,单纯依赖非对称“武器”难以为继,最终需回归“规模+模式”的核心竞争。

最后,张教授总结到,中国崛起的关键,是将960万平方公里国土、超14亿人口的规模优势,通过“有效市场+有为政府”的模式创新释放。未来竞争,仍是规模潜力与模式活力的较量。讲座结束后,现场师生围绕中美经贸关系的未来趋势等话题展开交流。

撰稿 摄影丨吴军健